Tarnungen

Inhalt dieser Seite / index of that page:

Bunker- &

Schartentarnung

von Schweizer Festungswerken

Technik der Tarnung von Festungswerken

Tarnungsmaler Willy Eggenberger

Camouflage of Swiss WW2 bunkers

/ Getarnte Bunker & Festungswerke

Die Bildbände "Falsche Chalets" von Christian Schwager

und "Bunkers" von Leo Fabrizio zu diesem Thema, 2004 erschienen, sind

leider vergriffen. Das Buch "Befestigtes Graubünden - Wölfe im Schafspelz"

von P. Baumgartner / H. Stäbler, 2006 erschienen, ist noch erhältlich und

enthält auch eine sehr ausführliche Darstellung (55 Seiten, viele Farbfotos) der

getarnten Festungswerke in Graubünden.

Als Behelf für Interessierte sind 2-3

Artikel als "Einführung" zur Bunker- und Schartentarnung von Schweizer

Festungswerken auf dieser Homepage hier geplant.

Das Büro für Befestigungsbauten, welches nach dem 1.

Weltkrieg aufgehoben worden war, wurde 1935 wieder errichtet. Im Kurs für

Ingenieuroffiziere war 1934 der Grenzabschnitt entlang des Rhein-Flusses von der

Aare-Mündung bis Stein am Rhein für mögliche Befestigungen erkundet worden.

Ab 1937 begann der Bau von Werken und Ständen (meist

Mg-Bunker), vor allem an der Nordgrenze. Bei Kriegsausbruch 1939 waren rund 200

Infanteriewerke erstellt und weitere 110 in Bau oder projektiert, ebenso 1

Artilleriewerk (Reuenthal) erstellt & 10 weitere in Bau.

Ab Beginn des Aktivdienstes am 29.8. (Grenzbrigaden) /

1.9.1939 (Armee) baute die Truppe zudem zahlreiche Bunker und Stellungen in den

ihr zugewiesenen Abschnitten.

Die Tarnung der Bauten

erfolgte während des Aktivdienstes 1939-45 anfänglich meist durch Bemalung auf

dem Beton, später kamen Rabitz-Geflechte – vor allem als Felstarnung – hinzu.

Bereits 1939 waren HD-Tarndetachemente (HD = Hilfsdienstpflichtige) im Einsatz.

Die Zeitzeugen werden sich noch an das damalige Fotografier-Verbot und an die

typischen Militärpostkarten erinnern.

In den Armee-Reglementen „Anleitung

für die Tarnung“ wird die Bunker-Tarnung nur kurz gestreift.

Das Reglement von 1933 erwähnt lediglich unter:

-

Durchführung der Tarnung gegen

Sicht

„Oft wird man sich mit dem Tarnen der wichtigsten Punkte begnügen müssen

(Geschütz- und Mg-Stellungen, Beobachtungs- und Kommandoposten.)“ ..... (Punkt

8, Seite 5)

-

Anwendung

von Tarnnetzen und des Tarnanstrichs.

“Als Tarnanstrich von Geschützen, Maschinengewehren und Fuhrwerken eignet sich

am besten der grossfleckige Buntfarbenanstrich in erdgelber, grüner und

brauner Farbe. Die grossen unregelmässigen Farbflecken werden zweckmässig mit

1-3cm breiten schwarzen Rändern umgeben. Jede Fläche erhält je einen Fleck in

den drei Farben, wobei jede Regelmässigkeit nach Grösse und Form vermieden

werden muss. Dadurch, dass grosse Flecken einer Farbe über Kanten weg auf Räder

und dergleichen ausgedehnt werden, wird der normale körperliche Eindruck des

Objektes verwischt.“ (Punkt 20, Seite 8)

IW Oberalppass Mitte; A 3659;

Scheltenpasshöhe;

A 3949, Beob2; Elfingen

2010; R257

006a 2003; R013 015y 2004; (c) Michel A. Bolay;

Originaltarnung & Schartendeckel Originaltarnung „grossfleckig“ Originaltarnung

Das Reglement von 1941 geht erstmals auf die

Tarnung von permanenten Anlagen ein:

Tarnreglement 1941, Seite 25 + 26

Tarnreglement 1941, Seite 25 + 26

Hier wird bereits 1941 die Verwendung von unregelmässig

geformten Drahtgeflechten zum

Brechen grosser Flächen und von Kanten erwähnt – sowie der Einsatz von

Verschalungen, um dem Bauwerk das

Aussehen eines Schuppens oder einer Scheune

zu geben.

Im Aktivdienst verwendete man die altbekannte „Rabitz-Technik“

– auch Drahtputzwand genannt -

mit gelöschten Karbid bzw. Kalk

– für den Verputz des Drahtgeflechtes.

Darüber wurde Dispersion aufgetragen und mit

Emulsionsfarben „ausgetarnt“.

Der Beitrag über den

Tarnungsspezialisten Willy Eggenberger (auf dieser Site nachfolgend) enthält

neben dem Beschrieb von getarnten Festungswerken auch Skizzen und Fotos.

Ihm danke ich auch an dieser Stelle für das gewährte Interview und die

überreichten Unterlagen, sowie die Erlaubnis zu deren Verwendung.

Tarnarbeiten an Festungswerken

Neben den bereits erwähnten Tarnarbeiten durch die

HD-Tarndetachemente im Aktivdienst 1939-45 war es von allem das

Festungswachtkorps (FWK, 1942 gegründet) , welches für Tarnungen und deren

Unterhalt zuständig war.

Im Technischen Dienst

jeder FWK-Kompanie befanden sich Fachspezialisten für die Tarnung, so genannte „Tarngruppen“,

bestehend aus Malern, Maurern, Schlossern und Hilfsarbeitern.

Beispiel: Bunker A 3600, Bubendorf Ost,

Links = VOR bzw. NACH Tarnung; Rechts: Tarngebäude 1944 – ca. 1995

Arbeitsablauf:

Als Erstes wurden detaillierte

Skizzen angefertigt, mit welcher Art

von Bauwerk ein bestimmter Bunker getarnt werden sollte. (Beispiele im Artikel

über Willy Eggenberger)

Nachdem das Konzept vom zuständigen FWK-Kommando genehmigt

worden war, wurde das nötige Material aus Beständen des FWK – ergänzt mit

Material aus Abbruch-Häusern – bereitgestellt.

Als Zweites wurde der Bunker mit einem

Baugerüst (aus Holzstangen &

-Brettern) versehen, um die Tarnung aufbauen zu können.

Als Drittes wurde die

Tarnkonstruktion aufgebaut.

Für das Eisengerüst der Dachkonstruktion und der Wände wurden nach 1945

vorerst alte Sprengrohre, die reichlich vorhanden waren, verwendet.

Diese Rohre wurden verzinkt, die Schweissnähte gereinigt und mit „Zinga“

bestrichen.

(Zinga Zinkfilm ist eine liquide Form der Galvanisierung. Sie schützt Stahl

gegen Rost.)

Anschliessend wurden die Bahnen aus 3,5mm Drahtgeflecht auf die

Rohrkonstruktion aufgezogen und mit Plättchen und Bindedraht befestigt.

Drahtgeflecht Detail + Rollen Befestigungsplättchen

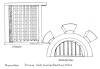

Skizze

W.E.

Skizze

W.E.

Klapp-Oeffnung in der Tarnung vor einer Scharte Tarngerüst

A 2762, Ecke N-E, innen;

R260 006a

Das Geflecht wurde auf beiden Seiten mit Primer grün

gestrichen.

Hierauf wurde das Geflecht mehrmals (ca. 3x) mit Dispersion gestrichen,

um die Maschen-Zwischenräume aufzufüllen und so eine glatte Oberfläche zu

erhalten.

Anschliessend erfolgte das

Austarnen mit

Dispersion und Mischfarbe.

A 2762; Beispiel „Hülftenschanz“ Ostseite; 2010; R260 004a

A 2762; Beispiel „Hülftenschanz“ Ostseite; 2010; R260 004a

Links angeschnitten, die Bemalung von „Backsteinmauer über

Fundament“ direkt auf den Beton des Werkes. (Höhe der Bemalung wurde bei

Renovation geändert)

Rechts das Tarngeflecht mit Bemalung als

„Backsteinmauer über weissem Fundament“.

Türe in Tarnung begehbar,

„Stallfenster“ rechts davon nur aufgemalt.

Darüber Bemalung auf dem Tarngeflecht als „Holzbretter“ bis zum „echten“ Dach.

Aufgemalte Fenster wurde abschliessend nochmals mit Binder

bestrichen, das ergab einen täuschend glasähnlichen Glanz der „Scheiben“.

Der Aufbau der

Dachkonstruktion basierte auf einem Rohrgerüst, auf welchem

Dachlatten befestigt wurden. Darüber wurden echte Ziegel (von

Abbruchhäusern) angebracht. Als Beispiel folgen die Originalskizzen für A 3476 Angenstein-Ost:

Die Pfeile weisen auf die Verankerung der Konstruktion

hin.

Die Pfeile weisen auf die Verankerung der Konstruktion

hin.

Mit echten Dachtraufen und Ablaufrohren (von

Abbruchhäusern), sowie echten Fensterläden (auf bemalten Betonwänden)

oder echten Holzbalken wurde das Bild vervollständigt – helvetischer

Perfektionismus beim „Garnieren“ war durchaus üblich.

Die ganzen

Konstruktionen waren jedoch so

solide gestaltet, dass sie auch heftigen Gewittern oder Schneelasten

über Jahre hinweg standhielten.

Bei solchen Arbeiten zur

Tarnung von Bunkern als Gebäude

konnten die Tarnmaler & Tarngruppen ihre Meisterschaft beweisen – wie auch heute

noch mancherorts zu sehen ist.

Tarnung von Scharten, Eingängen, Lüftungen

als Fels

Viele kleine und grosse

Befestigungswerke,

sowie Kavernen für Logistik

befinden sich unter Fels. Die

Tarnung von Scharten oder andern Öffnungen musste daher

den umgebenden Felspartien in Form und Farbe

angepasst werden.

Im Prinzip wurden die gleichen Materialien und

Vorgehensweisen wie für die oben beschriebene „Tarnung als Gebäude“ eingesetzt.

Das feinmaschige Drahtgeflecht (mit Maschen von 3,5mm)

wurde zusammengedrückt (geknautscht) und wieder auseinander gezogen – bis

die gewünschte Form von Falten, Erhöhungen und Vertiefungen erreicht war.

Dann folgten die Grundierungen und die Fixierung auf dem

Rohrgerüst – wie oben beschrieben.

A 2287, AW Klein Durren

untere Etage,

A 2287Tarngerüstdetails. Beachtlich ist die

zwei von 4 Geschützscharten; 2004; R45 007 Tiefe der

Auswölbung; 2004; R45 006

A 7803 Infanteriewerk „Juvalta

links“ Gotthard-Passhöhe; Felstarnung

der Eingangs-Verteidigung

Felstarnung einer Scharte, 1997, F18-97 AW Sasso da Pigna;

2007; R172 083b

A 6325, AW Haselboden, 2

von 4 Geschütz- A 7686, Infanteriewerk Julierpass links;

scharten (Pfeile) ; 2005; R75 045 Felstarnung:

3 Scharten, 2005; R86 027a

Tarnung von Festungsgeschützen

a) 10,5cm Panzerdrehtürme

(Einbau & Tarnung 1939-45)

AW Kastels; 10,5cm Turm; 1997; F 17-97; Tarnung entfernt = „Kahlkopf“

Fort Dailly, Turm Barbara; 1998; F 34-98 Fort Dailly,

Turm St-Maurice; 2009;

Foto © D. Clément

AW Fuchsegg;

10,5cm Turm; 1994, F21-94 Forte San Carlo, 10,5cm Turm; 1998; F34-98

AW Furggels;

10,5cm Turm; 1995; F2-95 AW Magletsch; 10,5cm Turm; 1996; F12-96

b) 15cm Panzerdrehtürme

Fort Dailly,

15cm Turm 2 ; 1998; F34-98 Fort Dailly,

Turm 1 ;

Foto © Ch.& Z.

Hanzek

c) 7,5cm

Vickers-Panzerabwehrkanonen

Im Villiger-Feld wurden 4 Vickers Flab-Kanonen – 1936 für

Versuche beschafft, später als Pak 37 umgebaut, 1953 in vier Bunkern

installiert, die als zivile Bauten – mit sehr unterschiedlichem Aussehen getarnt

waren. Einmaliger Anlagetypus in der Schweiz.

A 3898 Langmatten-Hasel; Villigen;

A 3898 Werk Langenmatten, Villigen;

Zustand Front 2004; R46 023a Zustand

1953; Foto: K+W Thun 25628

A 3896 Hinter Rein, Nord; 2004; R46 026 A 3897

Hinter Rein, Süd; Front; 1997; F17-97

A 3896;

Nord, “VBS-Erhaltung”; 2010; R262 012a

A 3897; Süd,

Privatbesitz, 2010; R262 017a

d) 8,1cm

Festungs-Minenwerfer

(Minenwerfer und Anlagen

sind unter "Geschütze" beschrieben. Hier geht es nur um Rohr-Tarnung.)

F 6565,

Trüllikon-Espi; 2005; (nun abgebrochen) F

6525, Kyburgerstein; 2005;

Notstromgruppe (ausserhalb Werk),

Notstromgruppe

(ausserhalb Werk), Lüftung,

Mw-Rohr Abdeckhaube,

Lüftung; R64 014a Mw-Rohr

Abdeckhaube, R64 036a

e) 12cm

Festungs-Minenwerfer (nun meist „eingemottet“ & Panzerdeckel

übererdet)

A 8370 AW Foppa Grande; Fest Mw 59Typ I,

A 3680; Deckel keinerlei Tarnung;

Panzerdeckel & Geflecht-Tarnung; 2004; R43 075 (Tarnhütte vor

Brand); 2004; R52 003

Felsblock-Tarnung Typ 1; Felsblock-Tarnung

Typ 2; Felsblock-Tarnung Typ 3;

A 1436 Deckel offen; A 1502,

2004; R52 011a 2005;

R63 004

1 Rohr ausgefahren;

2003; R11 038

Unikate:

Blumenbeet-Tarnung auf Rollen;

Material-Behälter;

2005; R85 010a

A 8668; 2004; R43 078

Für aktive Mithilfe an diesem

Beitrag danke ich speziell:

- Willy Eggenberger, Tarnungsspezialist, für Interview und Skizzen;

- Dominik Clément, für Foto Dailly Turm "Barbara";

mehr unter: http://www.clement.li/cgi-bin/gallery2/main.php?g2_itemId=80

- Christiane & Zarko Hanzek, Foto Dailly Turm1;

mehr unter: www.festung-schweiz.ch /

Sept. 2010

nach oben

Von vielen als Gebäude

getarnten Bunkern sind die Namen der Tarnungsmaler in Vergessenheit

geraten. Stellvertretend werden hier einige typische Werke aus dem Raum der

Grenzbrigade 4 –

geplant und ausgeführt von Willy Eggenberger

– vorgestellt.

Willy Eggenberger, Jahrgang 1922, leistete Dienst

im Festungswachtkorps (FWK) von 1944 bis 1987. Er war als

Maler im technischen Dienst

eingeteilt, zuerst bei der FW Kompanie 4 in Sissach (BL), ab 1948 bei der FW Kp

15, damals in Hergiswil (NW).

Zusammen mit dem Gefreiten Gut übernahm er die dort

neu errichtete „Tarngruppe“, welche in

der Folge sämtliche Scharten, Eingänge und im Freien endende Stollen meisterhaft

tarnte. Das Gebiet der FW Kp 15 umfasste damals die Kantone Obwalden,

Nidwalden und Luzern.

Als „Tarnungsspezialist“ kehrte er um 1965 zur FW Kp 4, nun in Frenkendorf (BL),

zurück, wo ähnliche Arbeit auf ihn wartete.

(Über

die technische Konstruktion der Tarnungen gibt es - oben stehend - einen separaten Artikel.)

Hier einige Beispiele solcher als Gebäude getarnter Bunker:

A

3574 Bunker Challhoehe E, Ifenthal (SO);

Bunkertarnung als Blockhütte:

eine Originalskizze (1969) und die ausgeführte Tarnung:

1969

1969

2002 R01-004/6a

2002 R01-004/6a

A

2762 Infanteriewerk Hülftenschanz, Füllinsdorf (BL)

Bunkertarnung als Stall;

Projektskizzen und ausgeführte Tarnung

Originalskizzen von Willy

Eggenberger für die Tarnung des Werks Hülftenschanz

Skizze Südseite Süd- + Ostseite;

Zustand 2010; R260 001a;

Skizze Ostseite

Ostseite; mit zusätzlicher Türe; (2010)

R260 004a;

Skizzen für Stallfenster; Nordseite

2010; (inklusiv Grafitti) R261 006a

Ansicht Nord- & Ostseite; 2009; Foto Markus Meier

A

3476 Infanteriewerk Angenstein Ost, Duggingen (BL)

Bunkertarnung als "Stallung mit Gesindestube" (oder "Weinkeller")

Militärische Befestigungen bei Aesch-Angenstein;

Entstehungszeitraum:1945,

Fotograf Bernhard Wolf-Grumbach (1864-1951), Staatsarchiv Basel-Stadt, NEG

21890.

Dieses Bild ist urheberrechtlich geschützt

www.staatsarchiv.bs.ch

.

Zur präzisen Vorbereitung des Tarnaufbaus erstellte Willy

Eggenberger eine Reihe von detaillierten Projektskizzen –

wie die 12 Meter breite Bunkerfront

(plus Eingang) getarnt werden sollte.

Bunkerfront, ungetarnt

Tarnung Angenstein, Vorderansicht: Eingangstor

"Stallung mit Gesindestube"

zu Bunkereingang

Details: Scheune & Fenster

Butzenscheiben mit

Seitenansicht (zeigt die relativ

(teils Drahtgeflecht & Beton)

Fensterladen

geringe Tiefe des Tarnaufbaus)

Tarnungsbauten, Detail;

Der als Weinkeller getarnte Bunker, Ansicht Aug. 2010;

Markus Meier, 23-04-2009 nach

Ausholzung im Frühjahr

2009 R260 019a

Foto: Markus Meier, 23-04-2009 023a

Weitere Objekte, für die Willy Eggenberger die Tarnung plante und ausführte:

A 3546, Läufelfingen Ost;

Scheune A 3542, Diepflingen Ost; Stall; (2007) R156 007a

(meist von Gebüsch verdeckt)

Foto: Markus Meier

R255

002a

R255

002a

R255 005a

R255 005a

A 3544, Tschattnau Ost, Rümlingen (BL);

Holzstruktur auf Beton des Bunkers gemalt;

Zustand 2010; darüber &

rechts Holz-Anbauten & Ziegeldach

(Stalltür oben = „echt“ auf Beton fixiert; unten = gemalt)

Tarnungsmaler Hans Erni

Der international bekannte Künstler Hans Erni, Jahrgang

1909, ist vielen durch seine Plakate, Briefmarken und Bilder – oder sein

politisches Engagement – ein Begriff.

Bei der Mobilmachung 1939 rückte auch er als Tarnungsmaler zur Armee ein.

Aus dieser Zeit sind noch seine Tarnungsmalereien an mehreren Felskavernen

für Munition im Umfeld der einstigen Eidg. Munitionsfabrik von Altdorf

erhalten.

HANS

ERNI „Muni Mag 5“

HANS

ERNI „Muni Mag 5“

Für den Offiziers-Essraum im „Rynächt“ gestaltete

Hans Erni ein 2-teiliges

Fresko mit dem Titel „Muni Mag 5“.

Diese Fresken wurden dort 1986 abgelöst und zusammengefügt.

Gleichzeitig wurde das Werk mit dem Text von Hans Erni ergänzt:

„Muni Mag 5 entstand in Rynächt zur Kriegszeit

nach 1939. Im Uristier verkörpert sich der Wehrwille des Mun. Mag. 5

gegen eine bedrohliche Übermacht.“

Der Kanton Uri überliess das Objekt 2008 als Leihgabe dem Alters- und Pflegeheim

Rüttigarten in Schattdorf – wo das Kunstwerk zu sehen ist.

Quellen:

-

Gespräch mit Willy Eggenberger vom 5. August 2010 in Steffisburg

-

Artikel von Urs von Tobel über Willy Eggenberger in „Beobachter“ vom

1.10.2004

-

„Wehranstrengungen im Raum Nidwalden 1935-1995“;

OG NW, Stans; 2007;

(Tarnungsmaler Eggenberger = Seite 144/145)

-

Homepage APH „Rüttigarten“

www.ruettigarten.ch/ dann „Kunst – Fresko H.Erni“

Summary:

The above article is devoted to the “Camouflage painter”

Willy Eggenberger, member of the FWK

= fortification guards corps, from 1944 until 1987. A number of typical and

artist bunker camouflage works by Eggerberger are presented.

Also the famous artist Hans Erni

was active as “Camouflage painter” during WW2. In addition, he created a fresco,

“Muni Mag 5” (Ammunition depot 5) now visible at Schattdorf in the Canton of

Uri.

August 2010 / Oswald

Schwitter, Kappel (SO)

nach oben

Click on pictures for enlargement.

A. Geological simulation

R 116-063c (2006)

R 116-063c (2006)

Le Brassus, Col du Marchairuz, Bunker A 627 with rocks camouflage

41-012a / 014a (2004)

41-012a / 014a (2004)

La Chaux-de-Fonds, Les Brenetets SW : a bunker complex

(A 854)

with stone camouflage (2 different embrasures + open entry)

R 175 004a (2007) F 18 (1997)

Ammunition storage tunnels inside Rothenbrunnen, Infantry fort A 7803, “Juvalta

links”,

the cliff; doors with rock camouflage Rock camouflage of an embrasure

B. Representational

Architecture (“fake buildings”)

There are several hundreds of such “fake

buildings”, all over Switzerland.

Here are some typical examples:

(Book Ch.Schwager)

(Book Ch.Schwager)

Infantry bunker A 1929 at Hilterfingen (Hünibach) on the Lake of Thun.

This typical – but “fake” - Bernese CHALET serves as camouflage.

(Book Ch. Schwager)

(Book Ch. Schwager)

Infantry bunker A 57 near top of Col de la Forclaz.

Large “fake Chalet” as bunker camouflage.

F 04 (1996)

F 04 (1996)

Laret (near-Davos), infantry bunker A 7712 as Forrest hut (reverse side)

F 04 (1996)

F 04 (1996)

Laret, infantry bunker A 7716 as Water pumping station

R 165 019b (2007)

R 165 019b (2007)

Aeschi (near Spiez): artillery bunker for a 10.5cm gun

R 165 035b (2007)

R 165 035b (2007)

Einigen (near Spiez), infantry bunker A 2013 as storage building

R 165 041a (2007)

R 165 041a (2007)

Einigen, infantry bunker as Phone/Electricity relay station

R 165 044a (2007)

R 165 044a (2007)

Einigen, infantry bunker as railroad technical

building

R 116b-049c (2006)

R 116b-049c (2006)

La St-George, Col du Marchairuz, infantry bunker A 642 as rural alp building

R 116b-053a (2006)

R 116b-053a (2006)

Le Brassus, Col du Marchairuz, infantry bunker A 626 as old farm building

R 116b-009a / 012a (2006)

R 116b-009a / 012a (2006)

Le Pont, Pétra Felix, (Col du Mollendruz), infantry bunker N1 as alpine Chalet; plus view from

behind

R 129 009a / 006a (2006)

R 129 009a / 006a (2006)

Lignerolle, infantry bunker A 562 "Les Rogets" as Family house plus

details of camouflage

R 57 03b (2005)

R 57 03b (2005)

Rheinau, infantry bunker A 5461 "Rebhuesli", as vineyard house – if seen from monastery side

R 65 016a (2005)

R 65 016a (2005)

Diessenhofen, St.Katharinental, infantry bunker A 5497 as annex building in adapted style

C. Integration within the

landscape

Individual bunkers WITH “fake building”

camouflage are no problem – they look like buildings in the neighbourhood.

Individual bunkers WITHOUT camouflage are very often just at the border of a

forest or behind bushes and some silver firs. Both types are well integrated

into the landscape.

The integration of some Artillery bunker

batteries, consisting of 4 or 8 bunkers on open ground, required special

efforts:

1)

Artillery bunkers at

Faulensee on the Lake of Thun

This complex

of 4 bunkers, with underground connection, is now a fully equipped MUSEUM.

Unique views outside and inside.

F 34 (1998)

F 34 (1998)

Faulensee, 2 of 4 artillery bunkers, the left one with visible gun (10.5cm).

2)

Artillery bunkers at

Krattigen (near Faulensee)

R 165-011b (2007)

R 165-011b (2007)

Krattigen, 3 artillery bunkers with underground connection

3)

Artillery bunkers at

the Jaun pass road

F 32 (1998)

F 32 (1998)

Battery on top of pass road consists of 2 x 4 bunkers for 10.5cm guns

4)

Artillery bunkers at

Ennetberg (near Glarus)

Overview of the elevated plain of Ennetberg (book Christian Schwager)

in red = 8 fake barns – view from North to South (book Ch. Schwager)

F 53 (1999)

F 53 (1999)

Ennetberg: the first 2 “fake barns” plus the real farm in the

middle (seen from South)

5)

Artillery fort A27

of Commeire above the Grand St-Bernard pass road

F56 (1999)

F56 (1999)

One gun and one observation bunker (south side) – as alpine barns

R30-39a

(2003)

R30-39a

(2003)

Entrance

camouflage + 1 gun (west) plan of artillery fort A 27 – Commeire

6)

Artillery fort A

8630 “Fuchsegg”, above Realp, on Furka passroad

F 10 (1994)

F 10 (1994)

Camouflage of

bunkers and of 10.5cm revolving gun turretts

7)

Artillery

observation bunker and Infantry bunker at Sufers, (San Bernardino pass)

The two bunkers, seen from the old San Bernardino pass road at Sufers. F 11a (1996)

The two bunkers, seen from the old San Bernardino pass road at Sufers. F 11a (1996)

The

observation bunker is often shown in publications. The main bunker however is

the typical infantry bunker A 7838 –

where the underground connection to the observation bunker

starts. (Now property of Museum fortress "Crestawald".)

Both look onto the Italian border on top of the Spluegen pass road.

(R

86-15a /17a)

(R

86-15a /17a)

Sufers:

Observation bunker A 7838 (2005)

(R 86-11a/12a)

(R 86-11a/12a)

Sufers:

Infantry bunker A 7838 and Detail with embrasures (2005)

D. Others

Aspect of stone heap

R 21 –

107/102 (2003)

R 21 –

107/102 (2003)

Bunker for

outside defence of Artillery fort "Sasso di Pigna" on top of St-Gotthard pass.

R 257-01a, 02a, 06a (2010)

R 257-01a, 02a, 06a (2010)

Bunker at Lake of Oberalppass - inside todays camouflage = original WW2

painted camouflage around embrasure

E. “Tarnarbeiten an den Bunkern”

This paper was prepared by Willy

Eggenberger, a camouflage specialist of the Swiss Army, for the Exhibition

“Camouflaged Bunkers” at the Museum of Design, Zurich, in 2004, with the

pictures taken by Christian Schwager.

Under “Dachkonstruktion”, he explains the

technical construction of Swiss camouflage.

Description by Willy Eggenberger

Description by Willy Eggenberger

(See also the pictures of Eggenberger's work as

Camouflage specialist; above)

F. Similar camouflage in Italy

During the „cold war period”, Italy

reinforced its defence positions in the Trentino (Brenner pass road etc) and

also in Val Venosta, close to its border with Austria & Switzerland – like the

examples for camouflage from the Passo Resia/Reschenpass can demonstrate.

(R 79b

022a/023a)

(R 79b

022a/023a)

Bunker near top of Passo Resia in

Aug. 2005

(R 79b 025a / 027a)

(R 79b 025a / 027a)

Bunker embrasures near top of Passo

Resia in 2005

overlooking the Austrian-Italian border (of 1919)

G. About Swiss A-Numbers

Pictures & ground-plan of

Ouvrage A 1 “Mont Telliers”

(Book of Jean-Christophe Moret)

The system of A-Numbers for bunkers,

shelters and forts was introduced after 1945.

It replaced the construction, defence line and LE-numbers.

(LE=Landerwerbs-Nummer per canton, e.g. ZH 123, still visible inside many

bunkers).

A-numbers start in the SW of

Switzerland, near Col du Grand St-Bernard and then cover all areas from West to

East – to end with one of the highest A-numbers at Fort Naters

(A 9000) near

Brig. [Note:

not all numbers in-between were used.]

At liquidation of bunkers/old shelters

after 1970, they

got (in certain FWK-regions) their A-number in red colour OUTSIDE, permitting

the precise identification of remains even to-day.

R 177 020a (2007)

R 177 020a (2007)  R 56 006a (2005)

R 56 006a (2005)

old WW2 shelter A 2906 at WW2 bunker A 3371 for Lmg,

Thiersteinerberg (Gipf-Oberfrick),

at Leimen, North of Sissacher Flue (BL).

covered with earth.

H. Literature

1)

„Falsche Chalets“, Christian Schwager,

Edition P. Frey/SCALO, 144 pages, 134 pictures; 2004;

with description of camouflage details for every picture.

(Homepage = www.christianschwager.ch

)

2)

„Bunkers“, Leo Fabrizio;

Infolio editors, Gollion/VD; 176 pages, 2004.

(Homepage = www.leofabrizio.com )

3)

„The problem of camouflage

in the realm of fortified structures and its

application in Switzerland“

“Tarnung von Schweizer Befestigungen – Entwicklung und Technik”

An article by Maurice Lovisa, in book „Bunkers“ von Fabrizio, (3 pages)

4)

„Befestigtes Graubünden – Wölfe im

Schafspelz“;

P. Baumgartner / H. Stäbler; Desertina editors, Chur; 2006.

192 pages, illustrations, lists & plans; pages 102-157

on „camouflage“

5)

« Les Fortifications des Dranses » Jean-Christophe MORET,

Pro Forteresse ; 109 pages, A5 size, many illustrations, 1998.

6)

« Sperren, Bunker und Kavernen - Permanente Geländeverstärkungen

in

der Schweizer Armee von 1919 bis 2003» Peter Hauser, Winterthur;

43 pages, A4 size; illustrated, 2003

7)

ADAB booklets 1-13, 14-15:

see list under "Archiv" (Nr. 222) for free download

8)

Other books about Swiss fortifications:

see list under "Festungen"

This “introduction to Swiss Camouflage” was prepared for

Allison GIBBS, living in Glasgow,

Scotland, graduated with a BFA from the Victorian College of the Arts,

Melbourne, Australia. She will make a research trip to Switzerland in

July/August 2010 to investigate

geological simulation, architectural anomaly and mediated landscape in

relation to Swiss Alpine Military Fortifications.

May 2010 – Oswald

Schwitter, Kappel (SO)

Zurück / back to top

Zuletzt bearbeitet:

Mai 11, 2015